恭喜比翼PIM團隊-承鋆生醫成功完成1.2億元A輪募資

- BE Health

- Feb 8

- 3 min read

Hosted by BE Health

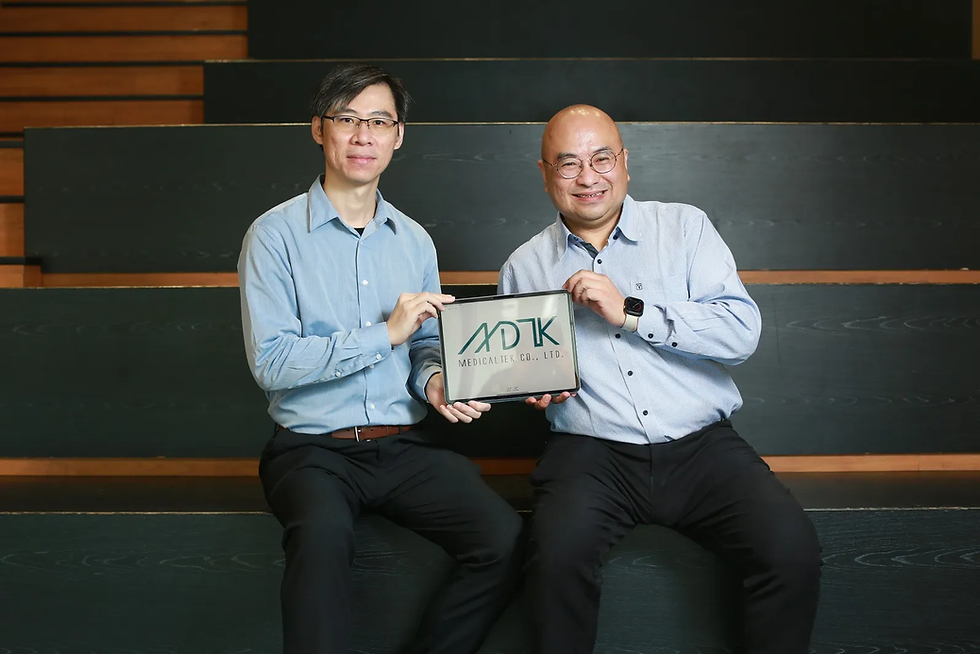

「第一次Demo被醫生臭罵!」承鋆生醫靠微創手術3D技術,獲1.2億元A輪募資

微創手術是現代醫療的一大飛躍,傷口小、恢復快等特點深受民眾青睞。然而,若深究微創手術的背後,隱藏著一道難解的技術門檻:醫生如何在無法看見全貌的情況下,精準對複雜的器官結構下刀?

「微創就是很小的洞,但你看不到裡面所有的器官狀況。」承鋆生醫副總汪彥佑一語道破微創手術的核心痛點。在傳統開放式手術中,醫生能輕鬆掌握空間關係,但在微創手術裡,醫生必須透過單鏡頭內視鏡操作,面臨景深不足與空間感缺失的挑戰。

承鋆生醫正是在這一痛點中看到了創新的機會,憑藉其核心產品「DARWIN 3D系統」,實現了從2D到3D的突破,這一進展不僅解決了視覺瓶頸,還有機會讓微創手術操作變得更加直觀和安全。

DARWIN 3D:從2D到3D的視覺轉換

現在的微創手術只能單靠一個鏡頭、一個螢幕,以2D影像進行,非常考驗醫生的空間感與醫術。

醫療界曾試圖引入3D內視鏡技術,但傳統3D內視鏡使用2個鏡頭製造立體影像,當鏡頭距離過近時,影像容易失準甚至引發頭暈。此外,影像旋轉時無法穩定合成3D畫面,而單鏡頭內視鏡則在多角度視野上不完善,難以讓醫生全面掌握手術區域的結構,進一步影響操作效率與精準度。

承鋆生醫的DARWIN 3D系統突破了傳統設計,結合光學原理與機器學習,透過計算和影像處理技術,用單一鏡頭即可生成3D影像,並可靈活調整景深,適應小空間的需求,這是其最大的技術突破。不僅提高了畫面的穩定性,也解決了傳統方法的限制,醫生僅需佩戴3D眼鏡即可在顯示器上獲取景深清晰的立體影像。

DARWIN 3D系統的技術亮點包含3個:

即時3D影像轉換:將原本平面的2D影像轉換為立體影像,讓醫生能夠精準判讀病變組織的深度與位置,優化視覺空間掌握。

多內視鏡兼容性:無論是適合腔體手術的硬鏡,還是適合腸道手術的軟鏡都可以適用,確保即時、高解析的影像輸出。

視差調整功能:使用者可根據個人立體接受度調整,確保舒適體驗。

不同手術情境下,醫生的觀看距離各不相同,比如胃鏡和大腸鏡等軟鏡的操作距離約為1米,而硬鏡在耳鼻喉或其他手術中的觀看距離約為1.5米。DARWIN系統會根據使用情境計算適合的深度,並將影像重新處理成適合左右眼觀看的3D效果,以確保觀看者在不同距離下都能清晰、舒適地觀察影像,提升手術效率與準確度。

汪彥佑指出,這項技術不僅提升了手術操作的準確性,還可以降低手術風險,「醫生可以更清楚地掌握深度和角度,大幅減少對健康組織的損傷。」DARWIN系統已成功應用於腹腔鏡與消化道檢查,並作為醫生訓練的重要工具,幫助發現早期癌症等病徵,提升治療效率。此外,承鋆生醫推出的4K/3D醫療錄影機Lascaux,也進一步完善醫療影像數據的存檔與分析功能,為醫療技術帶來重要突破。

值得關注的是,台灣製造(MIT)成為團隊的護城河。「跟你講,就算他們(競爭對手)想要學我們的技術,也一定不會成功。」在行銷副總劉浩丞擔心技術被模仿的時候,汪彥佑卻非常有自信,指出這項技術涉及資料處理與深度計算的複雜設計,需要結合台灣的GPU技術和電腦硬體,並非輕易能夠模仿。

Comments